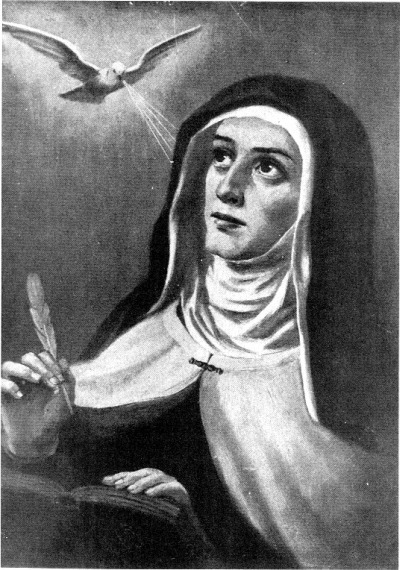

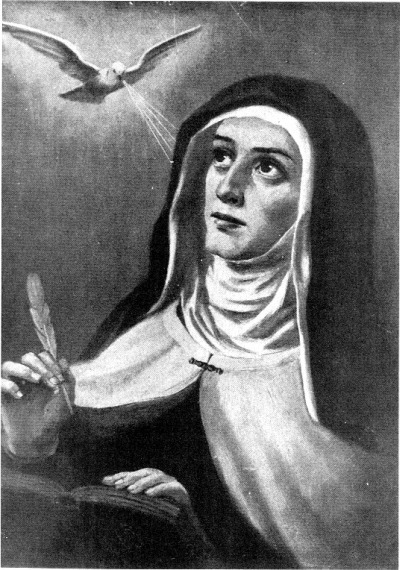

Der Berufungsweg der hl. Theresia v. Avila

Der Berufungsweg der hl. Theresia v. Avila

Die heilige Kirchenlehrerin Theresia von Avila (1515-1582), deren Gedenktag wir am 15. Okt. feiern, ist eine große Lehrerin des Gebetes und geistlichen Lebens. In ihren biographischen Schriften schildert sie unter anderem, wie sie ihre Berufung zum Ordensleben gefunden und wie viel es sie gekostet hat, diesem Ruf zu folgen. Doch was sie mit radikaler Entschlossenheit im Vertrauen auf Gott getan hat, das hat ihr auch eine bleibende Freude und den inneren Frieden geschenkt. So ist es auch heute noch für jene, die der Herr in seine Nachfolge ruft.

Als Theresia siebzehn Jahre war, brachte ihr Vater, Don Alfonso, sie in eine Klosterschule zur Ausbildung. „Anfangs“, so schreibt Theresia, „gefiel es mir in diesem Hause gar nicht.

Aber trotz meiner Abneigung gegen das Klosterleben freute ich mich, wenn ich eine Schwester sah, die wirklich demütig und fromm war – und das waren dort viele. Besonders einer von ihnen hörte ich gern zu, wenn sie von Gott sprach; denn sie war sehr weise und heilig.”

Die eineinhalb Jahre in der Klosterschule führten dazu, dass Theresia ernstlich über ihre Zukunft nachzudenken begann. “Als ich wieder heimkam, war ich wie verwandelt. Ich fing an zu begreifen, was ich schon seit meiner Kindheit geahnt hatte: dass hier auf Erden alles ein Nichts, die Welt eitel und das Leben kurz ist. Ich hatte keine Lust, Nonne zu werden; aber ich sah sehr klar, dass das doch in jedem Fall das beste und sicherste war. Deshalb beschloss ich, mich dazu zu zwingen, eine Nonne zu werden.”

Ein Jahr später teilte sie ihrem Vater mit, dass sie gerne in das Karmelitinnenkloster in Avila mit ungefähr hundertachtzig Schwestern eintreten wolle. “Mein Vater liebte mich so sehr, dass er sich nicht von mir trennen wollte. Da ich selber fürchtete, wegen meiner großen Liebe zu ihm meiner Berufung untreu zu werden – denn ich wusste schon damals, wie schwach ich war -, entschloß ich mich, sofort in das Kloster einzutreten.”

Gegen Ende Oktober 1536 verließ sie eines Morgens früh, als alle anderen Familienmitglieder noch schliefen, das Elternhaus. Sie ging eilends, ohne sich umzusehen, ins Kloster. “Ich glaube nicht, dass ich in meiner Todesstunde mehr leiden werde, als ich da gelitten habe. Denn es kam mir vor, als ob mir alle meine Gebeine auseinandergerissen würden.”

Die Priorin des Klosters wusste von Theresias Plan und nahm sie freundlich auf. Als Theresia jedoch bat, noch am selben Tag als Novizin angenommen zu werden, entgegnete sie, das dürfe nicht ohne Einwilligung ihres Vaters geschehen. Ihr Vater kam bestürzt ins Kloster. Als er seine Tochter hinter dem Klausurgitter sah, begriff er, dass ihr Entschluss unerschütterlich war. “Ich ließ mir nicht anmerken, was es mich kostete, sondern zeigte große Entschlossenheit”, schreibt Theresia, und siehe da: Don Alfonso gab seine Zustimmung; er bat Theresia, seine eigenes Kind, sogar, sie möge ihm für die Zeit, die er noch zu leben habe, mit Rat und Gebet in seinem eigenen geistlichen Leben beistehen.

Zwei Tage darauf wurde Theresia als Novizin eingekleidet. “Von dieser Stunde an empfand ich die innigste Freude an meinem Stande, die mich bis heute nicht mehr verlassen hat. Ich konnte nicht begreifen, woher sie kam, und ich erinnere mich immer noch, wie verwundert ich war, daß es eine solche Freude überhaupt gab.”

So gibt uns die hl. Theresia den Rat:

Nichts soll dich verwirren, nichts dich erschrecken. Alles geht vorbei, Gott allein bleibt derselbe. Die Geduld erreicht alles. Wer Gott hat, dem fehlt nichts: Gott allein genügt.

Mit einem treffenden Beispiel beschreibt der hl. Franz von Sales die Wirkung der lässlichen Sünde.

Mit einem treffenden Beispiel beschreibt der hl. Franz von Sales die Wirkung der lässlichen Sünde.