Am dritten Adventsonntag (A), dem Sonntag Gaudete, ruft uns die Kirche zu: ‚Freut euch, denn der Herr ist nahe.‘ Den Kindern fällt es nicht schwer, sich auf Weihnachten zu freuen. Sie haben viele Erwartungen an das Christkind.

Am dritten Adventsonntag (A), dem Sonntag Gaudete, ruft uns die Kirche zu: ‚Freut euch, denn der Herr ist nahe.‘ Den Kindern fällt es nicht schwer, sich auf Weihnachten zu freuen. Sie haben viele Erwartungen an das Christkind.

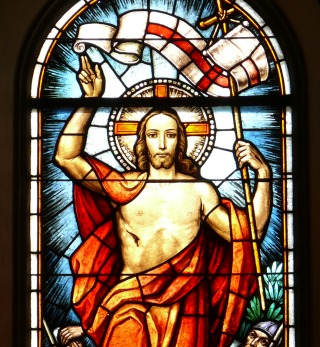

Wir könnten uns als gläubige Menschen einmal fragen, was wir uns vom Christkind erwarten. Was sollte es uns bringen? Mit dieser Frage kommen wir mitten in das Thema des Evangeliums dieses Sonntags. Es geht um die Messiaserwartung. „Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen andern warten?“ So hat Johannes die Frage gestellt. Und Jesus gibt zur Antwort: „Blinde sehen wieder, und Lahme gehen; Aussätzige werden rein, und Taube hören; Tote stehen auf, und den Armen wird das Evangelium verkündet.“ Er gibt den Menschen zu verstehen, dass er der wahre Heiland und Erlöser ist.

Damals war die Erwartung des Messias im Volk sehr lebendig. Vor allem erhofften sich die Menschen, dass er der große Befreier von der Knechtschaft, Unterdrückung und Ausbeutung sein würde. Dieser ’starke Mann‘ sollte eine bessere Zukunft, gerechte Zustände und Freiheit bringen. Er sollte als Messias der absolute Weltverbesserer sein.

Aber alles verlief ganz anders, nicht so, wie die Leute es sich erwarteten. Johannes der Täufer gab den Menschen zu verstehen, dass der Messias nicht kommen würde, um die Oberfläche dieser Welt durch einen politischen Umsturz in eine neue Ordnung zu bringen, sondern dass er kommen würde, um den Menschen in der Tiefe seines Herzens vom größten Übel zu erlösen, zu befreien und zu heilen, nämlich von der Sünde. ‚Seht das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünden der Welt,‘ sagte er über Jesus nach der Taufe.

Was erwarten die Menschen heute von Jesus Christus und seiner Kirche? Was erwarten sie sich von Gott? Vielleicht sollte er uns helfen, dass alles gut geht, was wir uns vornehmen. Er sollte auch alles Unangenehme von uns fernhalten, uns vor Leid und Unglück bewahren. Oder viele Menschen erwarten sich von Gott einfach gar nichts mehr, weil sie sich selber alles verschaffen können, was sie zu ihrem irdischen Glück brauchen.

Jesus Christus ist als unser Erlöser in diese Welt gekommen, nicht um diese Welt in ein irdisches Paradies zu verwandeln. Das Paradies, das wir am Anfang verloren haben, kommt nicht mehr zurück. Er ist vielmehr gekommen, um uns in ein neues, ewiges Paradies zu führen, das aber damit beginnt, dass jeder von uns in der Tiefe seines Herzens erneuert und gewandelt wird. Von ihm können wir erwarten, dass er uns die Vergebung für unsere Sünden schenkt, die Heilung von so vielen Verletzungen, die wir in unserer Seele tragen. Wo ich also Jesus Christus das Recht zugestehe, als mein Heiland und Erlöser in mein ganz persönliches Leben zu kommen, da bricht das Reich Gottes in seiner ganzen Herrlichkeit an. Und genau dort verwandelt und bessert er mit seiner Gnade auch die Welt.