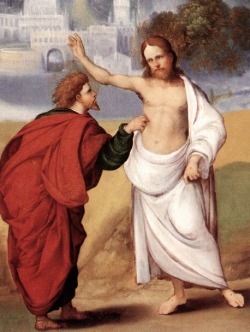

In der Heiligen Schrift wird uns berichtet, dass es den Aposteln am Anfang schwer gefallen ist, die Botschaft von der Auferstehung zu glauben. Zu sehr waren sie geprägt vom Karfreitag. Sie konnten nicht begreifen, dass das Leiden des Herrn der Weg zur Auferstehung war, wie er es ihnen dreimal vorausgesagt hatte.

In der Heiligen Schrift wird uns berichtet, dass es den Aposteln am Anfang schwer gefallen ist, die Botschaft von der Auferstehung zu glauben. Zu sehr waren sie geprägt vom Karfreitag. Sie konnten nicht begreifen, dass das Leiden des Herrn der Weg zur Auferstehung war, wie er es ihnen dreimal vorausgesagt hatte.

Wie den Jüngern ergeht es oft auch uns. Wir tun uns schwer, in inneren und äußeren Prüfungen, in Schwierigkeiten, Kreuz und Leiden, d.h. wenn Gott in irgendeiner Form einen Karfreitag über uns kommen lässt, diesen festen Glauben aufzubringen, dass wir mit Jesus durch unser Kreuz zu einer geistlichen Auferstehung und zur ewigen Herrlichkeit gelangen werden.

Von Maria Magdalena aber, die auch in tiefer Trauer über den Tod Jesu war, wird uns berichtet, dass sie die erste war, die dem auferstandenen Herrn begegnen und zum Glauben an seine Auferstehung kommen durfte. An ihr können wir ablesen, welchen Weg wir gehen müssen, damit wir aus einem Karfreitag zum Osterfest gelangen und den auferstandenen Herrn erfahren könne.

1) Das erste ist: Maria Magdalena machte sich auf den Weg, um Jesus zu suchen. Sie hat sich von ihrer Sehnsucht nach Christus leiten lassen, obwohl sie nicht hoffen konnte, Jesus lebend im Grab zu finden. Für uns ist wichtig, dass wir uns gerade in den Leiden aufmachen, um Christus zu suchen, dass wir uns nicht auf uns selbst zurückziehen, sondern herausgehen aus dem Trauerhaus; dass wir nicht im Selbstmitleid stecken bleiben, sondern z.B. die Kirche besuchen, hl. Messe mitfeiern, beten, beichten, d.h. den Ort aufsuchen, von denen wir wissen, dass er dort gegenwärtig ist, auch wenn wir den Trost seiner lebendigen Gegenwart nicht erfahren.

2) Ein Zweites ist wichtig: Maria Magdalena hat Jesus nicht gleich gefunden, aber sie wartet geduldig. Maria erhält die Gnade, dem Herrn zu begegnen, weil sie beharrlich an dem Ort blieb, an dem sie Jesus zuletzt gesehen hatte.

Diese Geduld und Beharrlichkeit ist sehr wichtig. Gott lässt uns zuweilen warten mit seiner Hilfe, damit die Sehnsucht nach ihm größer wird. Wir möchten meist nur eine rasche Erleichterung des Leidens haben und sind gar nicht so sehr an ihm persönlich interessiert. Und oft ist es so: wenn Gott den Menschen geholfen hat, dann vergessen sie ihn bald wieder. Wenn Gott uns warten lässt und wir durchhalten, so wird auch die Freude an ihm umso größer sein.

3) Und dann zeigt sich ein Drittes: Der Herr kam von hinten an Maria Magdalena heran, ohne dass sie es merkt. Sie erkennt ihn nicht gleich. Sie hält ihn für den Gärtner, der ihr Christus weggenommen hat. Gottes Hilfe und Gnade kommt oft von einer Seite, von der wir es nicht erwartet. Wir klagen oft über die Dinge, Situationen, Schwierigkeiten und Menschen von denen wir annehmen, dass sie uns die Freude genommen haben. Wir halten sie für den „Gärtner“, der uns Christus weggenommen hat. Aber genau dahinter ist Gott verborgen, wir erkennen ihn nur noch nicht.

4) Das Wunderbare ist nun, wie sich der Herr Maria zu erkennen gibt. Er spricht sie beim Namen an. Jesus ist der gute Hirt ist, der seine Schafe kennt und einzeln beim Namen ruft. Wenn sie auf seine Stimme hören, werden sie ihn innerliche schauen mit den Augen des Glaubens. Das ist die beglückende Gnade, die sich nach allem Durchhalten im Leiden einstellt. „Christus lebt, ich habe ihn gesehen!“ Diese Gewissheit des Glaubens ändert unser Leben.

Wenn wir uns immer wieder bemühen, von dieser Art der Liebe zu Gott erfüllt zu sein, wie wir sie bei Maria Magdalena sehen, dann wird uns der Herr auch anspreche, und uns die geistliche Freude seiner Gegenwart schenken.

Am 2. Mai hat der Heilige Vater die Ausstellung des Grabtuches in Turin besucht. In seiner Predigt sprach er über die Bedeutung des Grabtuches:

Am 2. Mai hat der Heilige Vater die Ausstellung des Grabtuches in Turin besucht. In seiner Predigt sprach er über die Bedeutung des Grabtuches:

Das Ende des Kirchenjahres und der Advent erinnern uns an die Wiederkunft Christi am Ende der Zeit. Diese Weltzeit und unsere Lebenszeit sind für uns geistliche gesehen wie eine Nacht, in der wir vielen Gefahren ausgesetzt sind: Wir sind in Gefahr, dass unser Denken sich verfinstert und verwirrt wird. Viele Menschen leben auch im Schlaf der Gleichgültigkeit gegenüber Gott, sie sehen nur dieses Leben und diese Welt, so als ob es Gott und das ewige Leben nicht gäbe.

Das Ende des Kirchenjahres und der Advent erinnern uns an die Wiederkunft Christi am Ende der Zeit. Diese Weltzeit und unsere Lebenszeit sind für uns geistliche gesehen wie eine Nacht, in der wir vielen Gefahren ausgesetzt sind: Wir sind in Gefahr, dass unser Denken sich verfinstert und verwirrt wird. Viele Menschen leben auch im Schlaf der Gleichgültigkeit gegenüber Gott, sie sehen nur dieses Leben und diese Welt, so als ob es Gott und das ewige Leben nicht gäbe. In der Heiligen Schrift wird uns berichtet, dass es den Aposteln am Anfang schwer gefallen ist, die Botschaft von der Auferstehung zu glauben. Zu sehr waren sie geprägt vom Karfreitag. Sie konnten nicht begreifen, dass das Leiden des Herrn der Weg zur Auferstehung war, wie er es ihnen dreimal vorausgesagt hatte.

In der Heiligen Schrift wird uns berichtet, dass es den Aposteln am Anfang schwer gefallen ist, die Botschaft von der Auferstehung zu glauben. Zu sehr waren sie geprägt vom Karfreitag. Sie konnten nicht begreifen, dass das Leiden des Herrn der Weg zur Auferstehung war, wie er es ihnen dreimal vorausgesagt hatte.