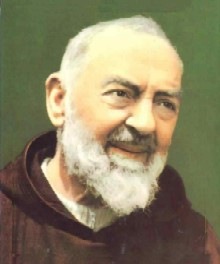

P. Pio, der oft „ein lebendiger Rosenkranz“ genannt wurde, schrieb seinem geistlichen Vater: „Die Macht des Teufels, der mich bekämpft, ist furchtbar.“ In diesem Kampf war der Rosenkranz, den er ununterbrochen betete, seine wirksamste „Waffe“. In diesem Zusammenhang erzählte P. Pio einmal einen Traum: „Eines Abends war ich im Chor und betete, als ich durch laute Schreie gestört wurde. Sie kamen vom Kirchplatz herüber. Ich ging zum Fenster und sah draußen eine johlende Menge ganz außer sich, die schrie: ‚Nieder mit Jesus! Nieder mit P. Pio!‘ Daraufhin zog ich mich zurück und sprach mit der Gottesmutter darüber. Sie gab mir eine kleine Waffe, ganz klein, so klein, dass man sie sogar in den Haaren hätte verstecken können. Ich ging zurück zum Fenster und zeigte meine Waffe und ließ sie vor der Menge hin und her baumeln. Da fielen alle wie ohnmächtig zu Boden. Ich aber begab mich zum Gebet, und nach einer Weile hörte ich von neuem Stimmen vom Platz herüber. Wieder ging ich zum Fenster und sah eine ungeheure Menschenmenge. Da rief ich ganz laut: ‚Wer seid ihr?‘ Und sie schrien: ‚Es lebe Jesus! Es lebe die Gottesmutter! Es lebe P. Pio!‘ – ‚Ach, ihr seid meine geistigen Kinder‘, erwiderte ich. ‚Betet also immer den Rosenkranz, und niemand wird euch auch nur ein Haar krümmen können.'“ Wenn P. Pio beim Zubettgehen einmal nicht gleich einen seiner Rosenkränze fand, die er unter dem Kopfkissen und an anderen Orten deponiert hatte, wandte er sich stets heiter mit folgenden Worten an seinen Mitbruder P. Onorato, der ihm in den letzten vier Lebensjahren beistand: „Gib mir die Waffe … mit der man die Schlachten gewinnt!“ Am Vorabend seines Heimganges trug P. Pio seinen geistigen Kindern wie als Testament auf: „Liebt die Gottesmutter und sorgt dafür, dass sie geliebt wird. Betet immer den Rosenkranz!“

P. Pio, der oft „ein lebendiger Rosenkranz“ genannt wurde, schrieb seinem geistlichen Vater: „Die Macht des Teufels, der mich bekämpft, ist furchtbar.“ In diesem Kampf war der Rosenkranz, den er ununterbrochen betete, seine wirksamste „Waffe“. In diesem Zusammenhang erzählte P. Pio einmal einen Traum: „Eines Abends war ich im Chor und betete, als ich durch laute Schreie gestört wurde. Sie kamen vom Kirchplatz herüber. Ich ging zum Fenster und sah draußen eine johlende Menge ganz außer sich, die schrie: ‚Nieder mit Jesus! Nieder mit P. Pio!‘ Daraufhin zog ich mich zurück und sprach mit der Gottesmutter darüber. Sie gab mir eine kleine Waffe, ganz klein, so klein, dass man sie sogar in den Haaren hätte verstecken können. Ich ging zurück zum Fenster und zeigte meine Waffe und ließ sie vor der Menge hin und her baumeln. Da fielen alle wie ohnmächtig zu Boden. Ich aber begab mich zum Gebet, und nach einer Weile hörte ich von neuem Stimmen vom Platz herüber. Wieder ging ich zum Fenster und sah eine ungeheure Menschenmenge. Da rief ich ganz laut: ‚Wer seid ihr?‘ Und sie schrien: ‚Es lebe Jesus! Es lebe die Gottesmutter! Es lebe P. Pio!‘ – ‚Ach, ihr seid meine geistigen Kinder‘, erwiderte ich. ‚Betet also immer den Rosenkranz, und niemand wird euch auch nur ein Haar krümmen können.'“ Wenn P. Pio beim Zubettgehen einmal nicht gleich einen seiner Rosenkränze fand, die er unter dem Kopfkissen und an anderen Orten deponiert hatte, wandte er sich stets heiter mit folgenden Worten an seinen Mitbruder P. Onorato, der ihm in den letzten vier Lebensjahren beistand: „Gib mir die Waffe … mit der man die Schlachten gewinnt!“ Am Vorabend seines Heimganges trug P. Pio seinen geistigen Kindern wie als Testament auf: „Liebt die Gottesmutter und sorgt dafür, dass sie geliebt wird. Betet immer den Rosenkranz!“

Die neuesten Beiträge

Die Muttergottes kam mir auf diesem Weg zur Hilfe

Von Reinheit und Keuschheit habe ich während meiner Jugend nie etwas gehört. Für mich war es vielmehr selbstverständlich, dass man als junger Mensch möglichst schnell möglichst viele sexuelle Erfahrungen machen sollte. Nach diesem Credo habe ich auch zehn Jahre lang gelebt, bis ich mich 2004 zum katholischen Glauben bekehrte. Ich war so begeistert von all den Schätzen, die es in der Kirche plötzlich für mich zu entdecken gab! Was hatte ich denn eigentlich wirklich über die katholische Kirche und ihre Lehren gewusst in Zeiten, zu denen ich in dummen Gesprächen über sie geschimpft und gelästert hatte. Doch wohl sehr wenig!

Von Reinheit und Keuschheit habe ich während meiner Jugend nie etwas gehört. Für mich war es vielmehr selbstverständlich, dass man als junger Mensch möglichst schnell möglichst viele sexuelle Erfahrungen machen sollte. Nach diesem Credo habe ich auch zehn Jahre lang gelebt, bis ich mich 2004 zum katholischen Glauben bekehrte. Ich war so begeistert von all den Schätzen, die es in der Kirche plötzlich für mich zu entdecken gab! Was hatte ich denn eigentlich wirklich über die katholische Kirche und ihre Lehren gewusst in Zeiten, zu denen ich in dummen Gesprächen über sie geschimpft und gelästert hatte. Doch wohl sehr wenig!

Mir wurde immer klarer, dass man das bedingungslose Ja Gottes zu uns Menschen nur mit einem bedingungslosen Ja zu Ihm beantworten kann, wenn man Ernst machen möchte mit dem Glauben an Gott. Genau das wollte ich lernen, ganz „Ja“ zu sagen zur Kirche. Das bedeutet für mich z.B. jeden Sonntag und öfter zur hl. Messe und auch regelmäßig (einmal pro Monat) zur Beichte zu gehen, den Rosenkranz zu beten, für meinen Glauben einzustehen und ihn zu leben. Auch meine Sexualität wollte ich nach den Richtlinien der Kirche leben. Die Muttergottes kam mir auf diesem Weg zur Hilfe und ich lernte die Schriften des hl. Ludwig Maria Grignion von Montfort kennen. Nach der Weihe an die Jungfrau Maria ging plötzlich alles sehr schnell: Meine damalige Freundin trennte sich von mir, und ich hatte die Möglichkeit, mein Leben ganz neu auszurichten. …

Einige Monate später lernte ich Martina, meine jetzige Frau, auf einer Wallfahrt kennen. Ich bin dankbar, dass sich mir vor dieser Begegnung die Schönheit eines reinen und keuschen Lebens offenbart hatte, denn so hatte ich die Möglichkeit, eine wahre Freundschaft zu Martina aufzubauen und um sie zu werben, wie es ihr gebührte: frei von sexuellem Druck und ganz auf das Ziel einer christlichen Ehe in Gemeinschaft mit Gott und der Kirche ausgerichtet. Am Rosenkranzfest 2006 haben wir im Stift Heiligenkreuz geheiratet und führen seitdem eine glückliche Ehe, die Gott bis jetzt mit zwei wundervollen Söhnen gesegnet hat. Ich bin sicher: Hätten Martina und ich nicht den Rückhalt des Glaubens und den festen Entschluss zur Enthaltsamkeit vor der Ehe gehabt, wären wir in unserer Ehe nicht so standfest und glücklich, wie wir es heute sein dürfen.

Die Mutter der 10.000 Kinder

Marguerite Barankitse (60 J.) aus Burundi kümmerte sich seit 1993, als der Bürgerkrieg in ihrer Heimat ausbrach, um nahezu 30.000 Waisen- und Flüchtlingskinder. Heute ist die tiefgläubige Katholikin weltweit als „Mama Maggy“, als „die Mutter der 10.000 Kinder“ bekannt und sie wird nicht müde zu betonen: „Jedes Leben ist heilig. Wenn man Liebe hat, kann einen nichts ängstigen oder aufhalten, denn die Liebe kann niemand aufhalten, keine Armee, kein Hass, keine Verfolgung, kein Hunger, nichts!“ Sie erzählt aus ihren Erfahrungen:

Marguerite Barankitse (60 J.) aus Burundi kümmerte sich seit 1993, als der Bürgerkrieg in ihrer Heimat ausbrach, um nahezu 30.000 Waisen- und Flüchtlingskinder. Heute ist die tiefgläubige Katholikin weltweit als „Mama Maggy“, als „die Mutter der 10.000 Kinder“ bekannt und sie wird nicht müde zu betonen: „Jedes Leben ist heilig. Wenn man Liebe hat, kann einen nichts ängstigen oder aufhalten, denn die Liebe kann niemand aufhalten, keine Armee, kein Hass, keine Verfolgung, kein Hunger, nichts!“ Sie erzählt aus ihren Erfahrungen:

Es war mitten im Bruderkrieg der zwei Volksstämme der Hutu und Tutsi. Eines Tages trat ein 15-jähriger Kindersoldat mit seiner Kalaschnikow vor Maggy hin und sagte kalt: „Ich bringe dich jetzt um, aber ich töte die Menschen auf den Knien. Deshalb kniest du dich jetzt hin!“ Unerschrocken erwiderte sie ihm: „Ich knie mich nur vor dem Herrn nieder.“ Da sah sie, dass der Junge einen Rosenkranz um den Hals hängen hatte, und fragte ihn ruhig: „Weißt du, was du da trägst?“ – „Ja, das ist ein Glücksbringer, den ich bei jemandem am Hals fand, den ich getötet habe.“ – „Ach, dann sage ich dir jetzt, was das wirklich ist“, fuhr sie ruhig fort. Und schon begann Maggy, ihm den Rosenkranz zu erklären und was die verschiedenen Geheimnisse bedeuten. Am Schluss sagte sie: „Um genau zu verstehen, was der Rosenkranz ist, beten wir ihn jetzt. Und weil wir jetzt beten, knie ich mich hin, und du kniest dich auch hin.“ Es war kaum zu glauben! Der Junge mit dem Sturmgewehr war einverstanden, und beide beteten tatsächlich auf den Knien den ganzen Rosenkranz. Die Gottesmutter muss dabei das Herz des Jungen berührt haben, denn danach gestand er Maggy: „Jetzt kann ich dich nicht mehr töten.“ Stattdessen bat er sie um Verzeihung. Und Maggy vergab ihm nicht nur, sondern machte ihn drei Jahre später sogar zu ihrem Chauffeur.

Marguerite Barankitse, die mit fünf Jahren ihren Vater durch Gewalt verloren hatte, bekam als Halbwaise daheim sehr schön die christliche Verzeihung und Nächstenliebe vorgelebt. Bereits als 24-jährige Französischlehrerin adoptierte Maggy als katholische Tutsi ihr erstes Kind, ihre Schülerin Chloé, eine protestantische Hutu, die eben Vollwaise geworden war. Zum entscheidenden Wendepunkt in Maggys Leben kam es am 24. Okt. 1993 in Ruyigi, als eine Gruppe von Tutsi, unter ihnen auch mehrere Cousins von Maggy, vor ihren Augen in einem Racheakt 72 Hutu bestialisch ermordeten. Einige Stunden nach dem Gemetzel scharten sich 25 Hutu-Kinder, die überlebt hatten, traumatisiert um Maggy. Das wies der 36-Jährigen die Berufung, „ein Licht der Verzeihung zu entzünden“: Tutsi hatten die Eltern der Kleinen ermordet, eine Tutsi soll ihnen nun eine liebevolle Mutter werden. Nach einer Woche waren es weitere 80 Kinder, einen Monat später 200. Das war die Geburtsstunde von „Maison Shalom“, dem „Haus Shalom“, wo alle Kinder, einerlei ob Tutsi oder Hutu, unterschiedslos in ihrer Würde geschätzt und besonders zur Gottes- und Nächstenliebe erzogen werden. „Mama Maggy“, die im Laufe der Jahre unsägliche Massaker mit ansehen musste, bezeugt weltweit bei Vorträgen ganz offen: „Wenn ich nicht Christin wäre, hätte ich schon viele Male Selbstmord verübt. Kraft hole ich mir täglich aus dem Gebet und vor allem durch die hl. Messe. So schenkt mir mein Glaube, den mir niemand nehmen kann, auch in den dunkelsten Momenten Friede und Zuversicht. Nur der Geist der Liebe macht es möglich zu verzeihen und uns zu versöhnen. So bin ich überzeugt, dass das Böse nicht das letzte Wort hat. Der Glaube und die Liebe versetzen Berge von Hass.

Quelle: vgl.: Triumph des Herzens

Wir müssen jetzt etwas Wichtiges tun

In seinem Buch „Heilige des Alltags“ berichtet der russisch-orthodoxe Bischof Tichon Schewkunow über seine seelsorglichen Erfahrungen während der kommunistischen Zeit in der Sowjetunion.

In seinem Buch „Heilige des Alltags“ berichtet der russisch-orthodoxe Bischof Tichon Schewkunow über seine seelsorglichen Erfahrungen während der kommunistischen Zeit in der Sowjetunion.

Einmal erhielt er während seiner Arbeit die Nachricht von der hochgestellten 90-jährigen Claudia Eugenia, die im Sterben lag. Sie war zeitlebens aktive Atheistin und litt seit drei Jahren an geistiger Verwirrung, so dass sie nicht einmal ihre eigene Tochter wieder erkannte. Der Priester fragte sich, ob er es wagen durfte mit ihr über die Beichte und heilige Kommunion zu sprechen.

Tichon überwand sich schließlich, in der Hoffnung auf die Kraft der heiligen Eucharistie. Er trat an ihr Bett und grüßte freundlich. Claudia Eugenia wandte sich ihm mit leeren Augen zu. Da plötzlich verwandelte sich ihr Blick und sie rief: „Vater . . . endlich sind Sie da! Wie lange habe ich auf Sie gewartet.“ Ihre klaren Worte erschütterten die Familie. Sie aber fuhr fort: „Vater! Warum sind Sie so lange nicht gekommen? Und wir müssen jetzt etwas Wichtiges tun – ich weiß nur nicht mehr, was.“ Tichon fasste Mut und sagte: „Wir müssen beichten und die Kommunion empfangen!“ – „Ja, richtig. Aber bitte helfen Sie mir dabei.“ Aufrichtig und klar legte die bisher Verwirrte ihre Lebensbeichte ab. Dann kreuzte sie die Hände über der Brust, wie sie es wohl als Kind getan hatte, und empfing die Eucharistie. Die Worte der Beichte waren ihre letzten auf Erden. Bald darauf starb sie in Frieden.

Mit der Eucharistie gegen die Flut

Am 31. Januar 1906 wurden die Bewohner der kleinen Insel Tumaco (Kolumbien) durch ein anhaltend heftiges Erdbeben um 10 Uhr vormittags in große Angst versetzt. Einige Häuser waren bereits eingestürzt, und in der Kirche fielen Statuen von ihren Sockeln. Die verängstigten Gläubigen baten ihre Seelsorger, P. Julian Moreno und Pfr. Gerard Larrondo, eine Bittprozession abzuhalten. Als Pfr. Larrondo auf das Meer hinaus blickte, sah er, dass es weit zurückwich, obwohl es nicht die Zeit der Ebbe war. Er wusste: Die Wogen würden zurückkommen, sich hoch auftürmen und den ganzen Ort überspülen.

Am 31. Januar 1906 wurden die Bewohner der kleinen Insel Tumaco (Kolumbien) durch ein anhaltend heftiges Erdbeben um 10 Uhr vormittags in große Angst versetzt. Einige Häuser waren bereits eingestürzt, und in der Kirche fielen Statuen von ihren Sockeln. Die verängstigten Gläubigen baten ihre Seelsorger, P. Julian Moreno und Pfr. Gerard Larrondo, eine Bittprozession abzuhalten. Als Pfr. Larrondo auf das Meer hinaus blickte, sah er, dass es weit zurückwich, obwohl es nicht die Zeit der Ebbe war. Er wusste: Die Wogen würden zurückkommen, sich hoch auftürmen und den ganzen Ort überspülen.

Sofort rannte er in die Kirche, holte den Kelch mit den konsekrierten Hostien aus dem Tabernakel und konsumierte alle bis auf eine. Nun eilte er zum Strand, den Kelch in der Linken, die verbleibende Hostie in der Rechten, und ging auf die heranflutenden Wasser zu. Das Wasser reichte ihm schon bis zur Hüfte, als die Flut nur wenige Meter vor der kleinen, hochheiligsten Hostie stehen blieb und dann langsam in Richtung Meer zurückfloss. Wie gebannt hatte die vom Tod bedrohte Menschenmenge dieses Wunder bestaunt. Nun zogen sie jubelnd und dankend zurück zur Kirche, den eucharistischen Herrn in der konsekrierten Hostie in ihrer Mitte.

Die heilige Hostie wurde in die goldene Monstranz eingesetzt und durch die Stadt getragen. Weinend vor Glück schloss sich die ganze Stadt dieser Fronleichnams-Prozession an, außer sich vor Dankbarkeit gegenüber ihrem Herrn und Gott, der wahrhaft in der heiligen Hostie gegenwärtig war. Diese Begebenheit zeigt uns, dass wir durch das „Hochhalten“ der Eucharistie, das heißt durch die Mitfeier des hl. Messopfers und durch die Anbetung und Verehrung des Allerheiligsten, die heute so ungeheure geistige Flut von Schmutz, Verwirrung und Verderben abwehren können.

Herr, stärke unseren Glauben!

The Lord’s Prayer (Le „Pater Noster“) James Tissot https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4531

Im Evangelium von 27. Sonntag im Jahreskreis (C) richten die Apostel an Jesus die Bitte: „Herr stärke unseren Glauben.“ Diese Bitte wird ihnen ganz spontan wie ein Hilferuf über die Lippen gekommen sein, da sie spürten, dass sie die Weisungen Jesu nicht aus eigener Kraft erfüllen können. Jesus antwortet auf diese Bitte mit dem Bild vom senfkorn-großen Glauben, der Berge versetzen kann, und stellt ihnen im Gleichnis vom Sklaven, der nur seine Schuldigkeit tut, den Weg vor Augen, wie ihr Glaube wachsen kann.

1) Unser Glaube wird gestärkt, indem wir Gott zu dienen suchen, wie ein Sklave, der alles tut, was ihm der Herr aufträgt. Auf Gott zu vertrauen bedeutet nicht, dass wir uns einfach hinsetzen und warten, bis Gott kommt und uns mit seiner Gnade bedient. Gott ist kein Lückenbüßer für unseren mangelnden Einsatz. Jesus hat ja auch von sich gesagt, dass er nicht gekommen ist, sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, und sein Leben hinzugeben als Lösepreis für viele. Und genau diese Haltung soll auch den Jünger Christi kennzeichnen. Wir können es auch immer wieder feststellen, sei es in den Familien, in den Gemeinschaften und Pfarrgemeinden: Wo dieser Geist des selbstlosen Dienens um Gottes willen lebendig ist, da wächst der Glaube in jenen, die sich so einsetzen, da wirkt Gott seine Wunder, da wird das Reich Gottes und die Kirche aufgebaut.

2) Die Gnade des Glaubens wird in unseren Herzen auch durch die Demut, d.h. die rechte Selbsteinschätzung gestärkt. Mit dem Beispiel vom Sklaven zeigt uns Jesus, wie wir uns selbst vor Gott einschätzen sollen. „Wenn wir alles getan haben, sollen wir sagen: Wir sind unnütze Sklaven; wir haben nur unsere Schuldigkeit getan.“

Es gibt nämlich eine Versuchung gegen diese Demut, dass wir uns auf unsere Bemühungen im Glauben etwas einbilden und gewisse Ansprüche und Vorrechte bei Gott ableiten möchten. Gott müsste eigentlich froh sein, dass wenigstens wir uns so anstrengen im Glauben und so vieles tun. Weil wir im Grunde doch so rechtschaffen, gut und brav sind, da müsste uns Gott sozusagen als Gegenleistung auch ein gutes, angenehmes, sorgenfreies und leidfreies Leben verschaffen. Und insgeheim sind wir ein wenig enttäuscht vom Glauben, wenn wir sehen, dass es anderen, die sich um Gott und seine Gebote nicht kümmern, so gut zu gehen scheint, während wir uns mit allen möglichen Kreuzen und Mühen beladen sehen.

Aber hier ist eben diese Demut vor Gott das Heilmittel, die innere Befreiung und der Weg, auf dem unser Glaube gestärkt wird, weil wir dann nicht mehr auf unsere Leistung, sondern allein auf Gott blicken. Der hl. Petrus sagt: „Gott tritt den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Beugt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist“ (1 Petr 5,5f).

„Herr, stärke unseren Glauben!“, so sollen auch wir den Herrn immer wieder bitten.

Erzengel Raphael

Am 29. September feiert die Kirche das Fest der drei Erzengel Michael, Gabriel und Raphael. Über das Wirken des hl. Raphael wird uns im Buch Tobit berichtet. Er ist der Engel der Heilung. Der hl. Bonaventura gibt uns eine treffende Erklärung, wie wir durch das „Verbrennen des Herzens des Fisches“ die bösen Geister vertreiben können (vgl. Tob 6ff):

Am 29. September feiert die Kirche das Fest der drei Erzengel Michael, Gabriel und Raphael. Über das Wirken des hl. Raphael wird uns im Buch Tobit berichtet. Er ist der Engel der Heilung. Der hl. Bonaventura gibt uns eine treffende Erklärung, wie wir durch das „Verbrennen des Herzens des Fisches“ die bösen Geister vertreiben können (vgl. Tob 6ff):

„Raphael führt uns heraus aus der Knechtschaft des Teufels, indem er uns das Leiden Christi ins Gedächtnis ruft. Als Beispiel hierfür heißt es im 6. Kapitel des Buches Tobit: ‚Wenn du ein Stücklein vom Herz des Fisches auf die Kohle legst, verscheucht der Rauch davon alle Arten von bösen Geistern.‘ Was soll das bedeuten? … Dadurch wird uns zu verstehen gegeben, dass es nichts gibt, was uns heute derartig aus der Knechtschaft des Todes befreit als der Tod Christi, der dem Grunde seines Herzens, das heißt der Liebe, entsprang. Das Herz ist nämlich die Quelle aller Lebenswärme. Wenn du also das Herz Christi, d.h. den Tod, den er erlitten hat, als den Grund seiner Liebe, als die Quelle seines Lebens, auf Kohle legst, d.h. mit liebeglühendem Herzen dir ins Gedächtnis rufst, dann wird der böse Geist zugleich gebannt und kann dir nicht mehr schaden.“

Er kennt den Herrn

Dieser Hund auf dem Bild wurde dazu ausgebildet, vermisste Menschen in Naturkatastrophen zu suchen und wenn er einen Lebenden unter den Trümmern oder in der Lawine gefunden hat, soll er ruhig an diesem Ort sitzen bleiben.

Dieser Hund auf dem Bild wurde dazu ausgebildet, vermisste Menschen in Naturkatastrophen zu suchen und wenn er einen Lebenden unter den Trümmern oder in der Lawine gefunden hat, soll er ruhig an diesem Ort sitzen bleiben.

Als er einmal in eine Kirche kam, lief er gleich zum Tabernakel und setzte sich in dieser Position vor diesen, um anzuzeigen, dass hier ein Lebender verborgen ist. Offensichtlich hat dieser Hund die lebendige Gegenwart Jesus Christus in der Eucharistie wahrgenommen, an die heute so viele nicht mehr glauben.

Lebensretter

Wie Gottes liebevolle und weise Vorsehung wirkt, zeigt uns die folgende Begebenheit:

Wie Gottes liebevolle und weise Vorsehung wirkt, zeigt uns die folgende Begebenheit:

Im Jahr 1981 rettete ein Kinderarzt (Bild rechts) das Leben eines zu früh geborenen Kindes, das nur 1,5 kg gewogen hat. Er arbeitete nach Feierabend und machte alles erdenklich Mögliche um sein Leben zu retten.

Im Jahr 2011 war derselbe Kinderarzt nach einem Autounfall in einem brennenden Auto gefangen. Er wurde von einem Rettungsassistenten rausgeholt. Es stellte sich heraus, dass der Mann jenes Kind war, dem der Arzt vor 30 Jahren das Leben gerettet hat.

Vergiss nicht, Silvija: Gott schaut auf dich.

Der spanische Autor José Miguel Cejas hat in seinem Buch „Der Tanz nach dem Sturm“ viele „Lebenszeugnisse von Christen in baltischen Ländern und Russland“ zusammengefasst. Eines dieser Zeugnisse ist der Bekehrungsweg des Ärze-Ehepaares Silvija und Gints aus Lettland. Beide nahmen über viele Jahre Abtreibungen vor; doch heute setzen sie sich als überzeugte Katholiken aktiv in Lettland für eine Bewegung für das Leben ein.

Der spanische Autor José Miguel Cejas hat in seinem Buch „Der Tanz nach dem Sturm“ viele „Lebenszeugnisse von Christen in baltischen Ländern und Russland“ zusammengefasst. Eines dieser Zeugnisse ist der Bekehrungsweg des Ärze-Ehepaares Silvija und Gints aus Lettland. Beide nahmen über viele Jahre Abtreibungen vor; doch heute setzen sie sich als überzeugte Katholiken aktiv in Lettland für eine Bewegung für das Leben ein.

Silvija erzählte 2013 über ihren gemeinsamen Bekehrungsweg und sie fragt sich, warum Gott gerade ihnen diese unermessliche Gnade gewährt hat: „Wir wussten gar nichts von Gott, obwohl ich als kleines Kind katholisch getauft worden war. Sowohl in der Schule als auch auf der Universität hatte man uns den Marxismus- Leninismus beigebracht und eine radikal atheistische Bildung. Ich hatte nur meine Großmutter über Gott reden hören. Als ich klein war, sagte sie zu mir: ‚Vergiss nicht, Silvija: Gott schaut auf dich. Er sieht dich immer. Handle so, dass du ihm gefällst.‘ Meine Großmutter war sehr lieb zu mir. Aber sie hatte etwas, was mich verwirrte: Wenn sie in ihrem Lehnstuhl sitzend mir zulächelte und den Rosenkranz zu beten begann und ich sie bat, mit mir zu spielen, musste ich dann warten, bis sie fertig war. Immer wieder versuchte ich es: ‚Großmutter, schau dir das an!‘ ‚Wart ein paar Minuten, Silvija‘, sagte sie dann leise, ‚jetzt bete ich zur Muttergottes für dich.'“

Als Gynäkologin hatte sie bald Abtreibungen vorgenommen: „Zuerst fühlt man sich abgestoßen, so etwas zu tun; aber im gleichen Maß, in dem man Abtreibungen vornimmt, verhärtet sich das Herz immer mehr, bis man schließlich zynisch wird. Wir machten oft Witze nach einer Abtreibung: Später werden wir dann im Höllenfeuer schmoren!“ „Mein Mann Gints war der Chef der Abteilung … wir verdienten ziemlich gut und erfreuten uns einer gewissen Position.“ Wie kam es zur Wende? „Die ganze Welt brach in mir zusammen, als ich merkte, dass Gints mich mit einer anderen Frau betrog. Ich litt sehr. Ich konnte es nicht verstehen. Wir hatten doch zwei kleine Kinder! Es kam der Moment, in dem ich dachte, dass die einzige Lösung in der Scheidung bestünde.

Er bat mich um Verzeihung und sagte, es sei nur ein vorübergehendes Abenteuer gewesen. Ich glaubte ihm nicht. Vor allem war ich nicht bereit, ihm zu verzeihen. Ich kann ihm das nicht verzeihen, dachte ich. Wir stritten unaufhörlich, und wenn wir uns in Rage geredet hatten, warfen wir uns schreckliche Dinge an den Kopf. … Zum ersten Mal befanden wir uns in einer Situation, die uns überstieg und die wir aus eigener Kraft nicht zu kontrollieren vermochten.“

Auch mit ihrer Arbeit waren beide seit der Geburt ihres ersten Sohnes in eine Krise geraten. Sie konnten es nicht mehr glauben, dass es nur ein Stückchen Fleisch war, das sie da abtrieben. „Es war sehr hart, denn es ist für niemanden leicht, zuzugeben, dass er sich jahrelang in einem schwerwiegenden Irrtum befunden hat.“

„Als wir uns in vollster Ehekrise befanden, geschah etwas menschlich Unerklärliches. Ich muss Gott finden, dachte ich. Gott trat plötzlich in mein Leben und in das Leben von Gints.“ Gints nahm Kontakt mit einem evangelischen Pastor auf, der ihm zu Lesen der Bibel riet und ihm eines Tages klar machte, dass er definitiv mit den Abtreibungen aufhören müsse. „Gint sagte es mir und ich war einverstanden.“

„Inzwischen war in meiner Seele ein Wunsch entstanden, der mir wenige Jahre zuvor absurd, eigenartig und unverständlich vorgekommen wäre: das Verlangen, zu kommunizieren. … Ich hatte diese klare Idee: Ich könnte nur dann mir selber und Gints verzeihen, wenn ich in der Eucharistie Zuflucht zum Herrn nehmen könnte, durch seine Kraft. Wir begannen, uns darauf vorzubereiten.“

„Gints machte die Professio fidei und wir empfingen das Sakrament der Ehe. Jetzt, dank der Kommunion und des Sakramentes der Beichte hat sich unser Leben vollständig verändert.“

Silvija bekennt: „Als für uns alles in die eigene und fremde Zerstörung zu münden schien, griff plötzlich eine Hand ein, die uns rettete. Wem gehört diese Hand? Jedes Mal, wenn ich mich an meine Großmutter erinnere, wie sie lächelnd die Perlen des Rosenkranzes durch die Finger gleiten ließ, ahne ich es. Es ist eine Mutterhand, die heilt und lindert, die Leben spendet und es beschützt.“