Der 4. Sonntag in der Osterzeit, der „Guthirten-Sonntag“, ist der Weltgebetstag um geistliche Berufe. Berufungen zum Priestertum oder Ordensleben sind eine Gnade Gottes. An außergewöhnlichen Gestalten wie dem „Segenspriester“ Augustinus Hieber aus dem Algäu kann uns bewusst werden, welch großen Segen Gott in das Priestertum gelegt hat.

Der 4. Sonntag in der Osterzeit, der „Guthirten-Sonntag“, ist der Weltgebetstag um geistliche Berufe. Berufungen zum Priestertum oder Ordensleben sind eine Gnade Gottes. An außergewöhnlichen Gestalten wie dem „Segenspriester“ Augustinus Hieber aus dem Algäu kann uns bewusst werden, welch großen Segen Gott in das Priestertum gelegt hat.

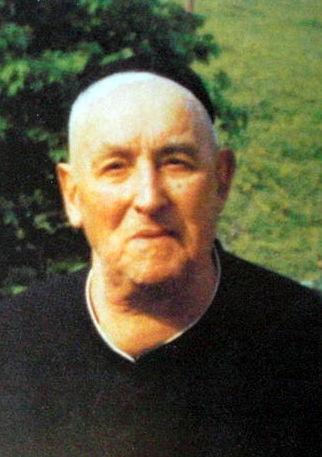

Etwa 40 km von Bregenz entfernt liegt bei Leutkirch der kleine Ort Merazhofen. Dort hat durch viele Jahre Pfarrer Augustinus Hieber gelebt und gewirkt. Er ist 1968 mit 82 Jahren verstorben. Zu seinem Grab pilgern heute noch viele Menschen und bezeugen, dass sie auf seine Fürsprache hin Gottes Trost und Hilfe empfangen haben.

Pfarrer Augustinus Hieber wurde 1886 als Sohn eines Bauern geboren. Er sollte den väterlichen Hof übernehmen. Aber schon als Kind spürte er den Ruf zum Priestertum. Als er seinem Vater diesen Wunsch offenbarte, sagte dieser zu ihm: „Bub, das eine sag ich dir: Wenn du Priester werden willst, dann werd a rechter Pfarrer oder keiner!“

Nach seiner Priesterweihe 1910 war er als Vikar in Stuttgart tätig. Ein Erlebnis aus dieser Zeit hat ihn besonders geprägt. Er erzählte: »Es war im Frühjahr 1919 beim Spartakus-Aufstand in Stuttgart. Da wurde ein Spartakist, d.h. Radikalsozialist, von Jugend an der Kirche fern, angeschossen und todverwundet ins Karl-Olga-Spital gebracht. Die Schwester sagte zu mir: „Herr Vikar, da können Sie nichts mehr machen, der weist jeden Priester zurück.“ Ich ging trotzdem hinein. Ich kniete an seinem Krankenbett nieder. Ich faltete die Hände und betete ein Vaterunser zum erbarmungsreichen Heiligsten Herzen Jesu. Da plötzlich schaute der Todkranke auf mich: „Herr Pfarrer, ist’s Ihnen so ernst?“ „Ja“, sprach ich, „so ernst ist mir, dass ich bereit wäre, mein Leben für Sie hinzugeben in Namen meines Herrn und Meisters.“ Da trat dem Verwundeten eine Träne ins Auge und er sagte: „Dann vertraue ich mich Ihnen an.“ Darauf legte er, so gut es eben ging, seine Beichte ab und empfing die heiligen Sterbesakramente. Am Abend war er schon tot. Aber seine Seele war gerettet. Nie werde ich diesen Tag in meinem Priesterleben vergessen.«

Sein ganzes Leben war ein echtes Priesterleben mit totalem Einsatz aller seiner leiblichen und seelischen Kräfte, um Seelen für Gott zu gewinnen. 1936 wurde er Pfarrer in Merazhofen. Sein Ruf als guter Beichtvater und Segenspriester verbreitet sich rasch. In das kleine Merazhofen kamen Besucher aus ganz Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz und aus dem Elsaß. Für jeden hatte er Zeit und einen guten Rat.

Als die Nationalsozialisten 1940 auch im Allgäu den Religionsunterricht verbieten und die Kreuze aus den Schulen entfernen wollten, betete Pfarrer Hieber nächtelang vor dem Tabernakel, um diese Gefahr um der Kinder willen abzuwenden. Und erstaunlicherweise blieben im Dekanat Leutkirch, dem er vorstand, die Kreuze in den Schulen und der Religionsunterricht durfte weitergehen. Auf sein Gebet und seinen Segen hin wurden viele Kranke geheilt. Es kam vor, dass Hieber die Sorgen seiner Besucher schon kannte, bevor diese sie ihm erzählen konnten. Seine Kraft lag im Beten und im Segnen. Die Marienverehrung, die Herz-Jesu-Verehrung und vor allem die Verehrung des Heiligen Geistes prägte die Persönlichkeit dieses Priesters. Er hatte auch die seltene Gabe, die Seelen Verstorbener zu sehen.

„Der Priester muss viel segnen … Ja, der Priester muss Segnungspriester sein; in seine Hand ist eine göttliche Segenskraft gelegt“, sagte er bei seinem Goldenen Priesterjubiläum 1960.

Eine Petition zur Seligsprechung von Pfarrer Hieber wurde von 22.000 Gläubigen unterschrieben.

Berufung

Es ist mein Kind. Was Gott uns gesandt hat, das wollen wir auch annehmen.

Jeder Mensch ist ein Geschenk Gottes, zu dem die Eltern unter allen Bedingungen ihr Ja sagen sollen, aber auch eine geistliche Berufung ist eine Gnade, die sich oft schon von Kindheit an entfalten kann. Ein schönes Zeugnis:

Jeder Mensch ist ein Geschenk Gottes, zu dem die Eltern unter allen Bedingungen ihr Ja sagen sollen, aber auch eine geistliche Berufung ist eine Gnade, die sich oft schon von Kindheit an entfalten kann. Ein schönes Zeugnis:

Am 11. Okt 2013 wurde der 45-jährige Priester Andrew Cozzens von Papst Franziskus zum Weihbischof von Minneapolis ernannt. Für die heute 69-jährige Mutter Judy ist die Weihe ihres Sohnes zum Bischof ein Tag besonderer Freude. Denn als sie damals ihren Sohn empfing und im 5. Monat schwanger war, hat ihr der Arzt nach einer Untersuchung gesagt, das Kind sei behindert, sie würde eine Missgeburt zur Welt bringen und sie solle es abtreiben lassen. Judy hat dem Arzt entschieden geantwortet: „Es ist mein Kind. Und was Gott uns gesandt hat, das wollen wir auch annehmen.“

Sie ging zu einem anderen Arzt, der ihr sagte, dass das Kind nicht behindert sei. Er ging mit dem anderen Arzt sogar eine Wette ein, die er auch gewonnen hatte, denn am 3. Aug 1968 brachte die Mutter Andrew zur Welt, der zwar an einigen Krankheiten litt, aber ansonsten ein ganz normales Kind war.

Sehr früh spürten die Eltern, dass Andrew eine Berufung zum Priestertum hatte. Seine Mutter weiß einige Begebenheiten zu erzählen:

Als Andrew mit vier Jahren wegen eines schweren Asthma-Anfalles im Spital war, sagte ein Arzt, dass er die ganze Nacht bei ihm am Bett bleiben wolle, um ihn zu überwachen. Darauf sagte der kleine Andrew: „Sie können ruhig schlafen gehen, mit mir wird alles o.k. sein. Denn wenn ich einmal erwachsen bin, muss ich das Werk des Herrn tun, d.h. Priester werden.“

Als Andrew fünf Jahre alt war, hatte seiner Mutter immer wieder im Altersheim zu tun. Andrew wollte auch immer dabei sein: „Ich möchte gerne üben, zu den alten Leuten nett zu sein, damit ich weiß, wie man das als Priester einmal machen muss.“ Und so redete er mit den Heimbewohnern und hielt ihnen die Hand.

Quelle: Vgl.: http://thecatholicspirit.com/news/local-news/abort-child-way-says-bishop-elects-mom/

Maria hat ihn letztlich nicht mehr losgelassen

In der Zeit vom 18. bis 25. Jänner begeht die Kirche immer die Gebetswoche um die Einheit der Christen. Jesus Christus hat die eine, heilige, katholische und apostolisch Kirche gegründet. Doch im Laufe der Geschichte hat es verschiedenste Abspaltungen von dieser einen Kirche gegeben. Das gemeinsame Merkmal aller Abspaltungen ist: Sie lassen etwas von der Fülle des katholischen Glaubens weg, sie reduzieren den Glauben; z.B. sie glauben nicht an die Sakramente, die Christus eingesetzt hat; sie glauben nicht an die Vorzüge, die Gott Maria gegeben hat, sie glauben nicht, dass Christus die Kirche auf das Fundament des Petrusamtes gebaut hat und es gibt noch andere katholische Glaubenswahrheiten, die sie ablehnen.

In der Zeit vom 18. bis 25. Jänner begeht die Kirche immer die Gebetswoche um die Einheit der Christen. Jesus Christus hat die eine, heilige, katholische und apostolisch Kirche gegründet. Doch im Laufe der Geschichte hat es verschiedenste Abspaltungen von dieser einen Kirche gegeben. Das gemeinsame Merkmal aller Abspaltungen ist: Sie lassen etwas von der Fülle des katholischen Glaubens weg, sie reduzieren den Glauben; z.B. sie glauben nicht an die Sakramente, die Christus eingesetzt hat; sie glauben nicht an die Vorzüge, die Gott Maria gegeben hat, sie glauben nicht, dass Christus die Kirche auf das Fundament des Petrusamtes gebaut hat und es gibt noch andere katholische Glaubenswahrheiten, die sie ablehnen.

Aber im Laufe der Geschichte hat es auch immer wieder Menschen gegeben, die auf ihrer Suche nach Wahrheit die Fülle der Wahrheit im katholischen Glauben und in der katholischen Kirche entdeckt haben.

Einer der bedeutenden Konvertiten der letzten Zeit, der den Weg zur katholischen Kirche gefunden hat und Priester geworden ist, ist der aus Frankreich stammende, ehemals lutherische Bischof und Freimaurer Michel Viot.

In einem Interviewbuch, das zum 10 Jahrestag seiner Konversion herauskam, schildert er seinen Weg in die katholische Kirche.

Die Eltern ließen den 1944 geborenen Michel, wie auch die beiden Schwestern, katholisch taufen, obwohl der Vater ein militanter Freimaurer war. Im Alter von zehn Jahren besuchte er die Sonntagsschule, durch die seine Liebe zur Heiligen Schrift geweckt wurde, durch einen Besuch in Lourdes auch eine besondere Verehrung der Gottesmutter Maria, „die mich letztlich nie mehr wirklich loslassen sollte“, so Viot. Als Jugendlicher lernte er während eines Urlaubs im Elsaß einen Lutheraner kennen, der ihn sehr beeindruckte. Im berühmt-berüchtigten französischen Mai des Unruhejahres 1968 wurde er im Alter von 24 Jahren zum lutherischen Pastor ordiniert und sechs Monate später in eine Freimaurerloge aufgenommen. „Meine Logeninititation hätte schon früher stattfinden können. Das ging familiär vorbereitet ganz glatt. Ich wollte aber zuerst Pastor werden und dann Freimaurer, weil mir zumindest klar war, dass Christus zuerst kommen sollte“, erzählt Viot. Die Freimaurerei zog ihn an, weil bereits sein Vater und die Freunde seines Vaters, die er schätzte, Freimaurer waren. Ihm gefiel das „Gerede von Offenheit, Kultur und Brüderlichkeit“.

Im August 1997 bekam er die Gelegenheit, als lutherischer Bischof von Paris Papst Johannes Paul II. vorgestellt zu werden. „Der Papst umarmte mich so fest, das werde ich nie vergessen. Und er flüsterte mir ins Ohr, daß er ungeduldig auf eine gemeinsame Erklärung zur Rechtsfertigungslehre hoffte“, so Viot.

Viele Lutheraner kritisierten jedoch schon kurz darauf, dass Johannes Paul II. zum Heiligen Jahr 2000 einen Ablass gewährte, also das, was Luther so sehr bekämpft hatte. Viot fühlte sich gedrängt, die Frage zu vertiefen. In einer Studie stellte er fest, dass die „moderne“ Form des Ablasses, wie er vom Konzil von Trient und zuletzt von Paul VI. definiert wurde, nichts mit den Missbräuchen zu tun hatte, die Luther 1517 so empörten. Diese Entdeckung und die lutherische Kritik führten ihn zum Schluss, dass die Einheit der Christen nur in der Einheit mit dem Nachfolger des Petrus möglich sein könne. Viot wurde sich bewusst, dass er nicht außerhalb dieser Einheit sterben wollte, vor allem, da bestimmte lutherische Strömungen sich immer offener vom gemeinsamen christlichen Erbe entfernten.

Noch im Heiligen Jahr 2000 äußerte Viot den doppelten Wunsch, katholisch zu werden und zum katholischen Priester geweiht zu werden.

Nachdem er sich auch von den Freimaurern gelöst hatte, wurde der bisherige Bischof 2001 als einfacher Laie in die katholische Kirche aufgenommen. Etwas mehr als ein Jahr später erfolgte seine Priesterweihe. Seither ist er Kaplan, Pfarrer Gefängnisseelsorger; und seither verfasste er bereits mehrere Bücher zur Verteidigung der katholischen Kirche und der katholischen Glaubenslehre.

Die Lutheraner „müssen entdecken, dass die marianischen und ekklesiologischen Dogmen keineswegs die heilsnotwendige Rolle Christi als einzigem und universellem Mittler verdunkelt, ganz im Gegenteil wird sie in ihnen erst vollkommen sichtbar.“

Ich möchte Priester werden – das stand für mich fest

Priesterwerden und Priestersein ist eine Berufung, die Gott schenkt und die wir von ihm erbitten müssen. Wie im Gleichnis vom Gutsherrn, der Arbeiter für seinen Weinberg sucht, kann dieser Ruf des Herrn zu verschiedenen Stunden ergehen.

Priesterwerden und Priestersein ist eine Berufung, die Gott schenkt und die wir von ihm erbitten müssen. Wie im Gleichnis vom Gutsherrn, der Arbeiter für seinen Weinberg sucht, kann dieser Ruf des Herrn zu verschiedenen Stunden ergehen.

Am 22. Dez. 2012 feierte Kardinal Joachim Meisner seinen 50. Priesterweihetag. In einem Interview mit der Kölner Kirchenzeitung erzählte er auch über seine Berufung zum Priestertum, die er schon in der „ersten Stunde“ erfahren hat.

Er sagt: „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich je etwas anderes hätte werden wollen. Schon als kleines Kind bin ich sehr gerne mit zum Gottesdienst gegangen. Der Höhepunkt im Jahr war für mich immer die Fronleichnamsprozession. Das habe ich immer wie ein Stück Himmel auf Erden erlebt.“ Bei einer außergewöhnlichen Gelegenheit offenbarte er diesen Wunsch seinen Eltern: „Ich kann noch heute in Breslau die Stelle zeigen, wo ich mit fünf oder sechs Jahren, also 1938 oder 1939, meinen Eltern gesagt habe, dass ich Priester werden möchte. Es war an einem warmen Juniabend. Ich ging mit Vater, Mutter und meinen Geschwistern spazieren. Plötzlich zog eine Sternschnuppe über den Himmel. Vater sagte: Was ihr euch jetzt wünscht, das geht in Erfüllung. Kurz darauf wiederholte sich das himmlische Schauspiel, und Mutter fragte: ‚Habt ihr euch etwas gewünscht?‘ ‚Ja‘, antwortete ich. ‚Willst du uns das sagen?‘ ‚Ich möchte Priester werden.‘ Das stand für mich fest.“

Eine so junge Berufung braucht aber auch einen guten Nährboden, auf dem sie wachsen und reifen kann. Das ist für gewöhnlich die christliche Familie. Kardinal Meisner schildert, was er in seiner Familie erfahren hat:

„Geprägt hat mich natürlich auch das religiöse Leben in meiner Familie. Ein Beispiel: Der Vater ging alle vier Wochen zur heiligen Kommunion. Dazu gehörte natürlich vorher die Beichte. Am Samstagabend hat die Mutter uns Jungs immer hinausgeschickt mit den Worten ‚Der Vater bereitet sich auf die heilige Beichte vor. Geht hinaus, damit er Ruhe dabei hat!‘. Wenn der Kommunionsonntag kam, ging der Vater mit Frack und Zylinder zur Kirche. Und wir Jungs waren dann immer stolz auf unseren Vater, dem wir mit stolzgeschwellter Brust hinterhergegangen sind. Eines Tages haben wir den Vater gefragt, ob er nicht jeden Sonntag mit der Mutter zur Kommunion gehen könnte. Mein Vater hat mich groß angeschaut und gefragt ‚Warum denn das?‘. ‚Ja‘, haben wir geantwortet, ‚wenn ihr von der Kommunion kommt, seid ihr immer so lieb zu uns Kindern!'“

Bald verliebte ich mich in die Kirche

Pater John Bartunek LC, der heute zu den Legionären Christi gehört, hat einen außergewöhnlichen Weg der Berufung hinter sich – zuerst in die katholische Kirche und dann zum Priestertum. Wer sich der Wahrheit nicht verschließt, wer sie liebt und sucht, den wird Gott, der Heilige Geist, auch in die Fülle des katholischen Glaubens führen. In einem Interview erzählt er von seinem Glaubensweg.

Pater John Bartunek LC, der heute zu den Legionären Christi gehört, hat einen außergewöhnlichen Weg der Berufung hinter sich – zuerst in die katholische Kirche und dann zum Priestertum. Wer sich der Wahrheit nicht verschließt, wer sie liebt und sucht, den wird Gott, der Heilige Geist, auch in die Fülle des katholischen Glaubens führen. In einem Interview erzählt er von seinem Glaubensweg.

John Bartunek wuchs nach eigenen Angaben glaubensfern und nach Scheidung der Eltern in wechselnden Familienkonstellationen auf. Als er 14 Jahre alt war, erlebte seine ältere Schwester in einer evangelikalen Gemeinde eine Bekehrung. Eines Tages lud sie ihn zum Gottesdienst ein, und so fand auch er in dieser evangelikalen Gemeinde zum Glauben an Jesus Christus. Während seines Studiums (Geschichte und Schauspiel) traf er einen Professor, der seiner Lebenskultur nach zwar jüdisch war, glaubensmäßig jedoch „nachatheistisch“. Dieser Professor sagte zu ihm: „Schau, wenn du schon unbedingt religiös sein musst – was du nicht musst – es gibt nur zwei wirkliche Religionen in der Welt: das Judentum und den römischen Katholizismus. Und DU bist kein Jude…“ Um bei seinen Auslandssemestern in Florenz in Italien die Kunst besser zu verstehen, begann er, mehr über die katholische Kirche zu lesen. Bald „verliebte“ er sich in die Kirche. Dann besuchte er Nowa Huta in Polen, jene Kirche in einem Krakauer Stadtviertel, die sehr eng mit dem späteren Papst Johannes Paul II. verbunden ist. Dort ging ihm während der hl. Messe die Bedeutung der Gegenwart Christi im Altarsakrament auf. Der Gedanke an das Priestertum nistete sich in seinem Kopf ein. Er trat in die volle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche ein und schlug später den Weg zum Priestertum ein.

Quelle: www.kath.net

Nur der Glaube an Gott vermag mein Leben zu füllen

Dr. Herbert Madinger, der Gründer und Leiter der Katholischen Glaubensinformation wurde 1952 als Spätberufener zum Priester geweiht. 2010 ist er 88-jährig verstorben. Mit seinen Schriften und Spruchplakaten, seinen Gebetsgruppen und die Initiativen der „Wander-Muttergottes“ hat er vielen Menschen im Glauben geholfen. In seinem Büchlein „Der Jünger Christi“ schildert er, wie er im Krieg selber zum Glauben gekommen war und den Weg zu seiner Berufung gefunden hat.

Dr. Herbert Madinger, der Gründer und Leiter der Katholischen Glaubensinformation wurde 1952 als Spätberufener zum Priester geweiht. 2010 ist er 88-jährig verstorben. Mit seinen Schriften und Spruchplakaten, seinen Gebetsgruppen und die Initiativen der „Wander-Muttergottes“ hat er vielen Menschen im Glauben geholfen. In seinem Büchlein „Der Jünger Christi“ schildert er, wie er im Krieg selber zum Glauben gekommen war und den Weg zu seiner Berufung gefunden hat.

»Die endlosen Nächte unter freiem Himmel während der Gefangenschaft. Über uns die Sterne. Ringsherum die Kälte der Apriltage. Und in uns die Leere. Was ist das Leben? Wofür leben wir? Werden wir überhaupt jemals noch herauskommen aus dieser Hölle von Stacheldraht, Hunger, Gewalt und Hoffnungslosigkeit? So war es damals. War es nur in meinem Herzen so? Viele haben damals zu Gott gefunden. Wenn du satt bist und ein Dach über dem Kopf hast, wenn du morgens zur Arbeit gehst und abends vor dem Fernseher sitzt, kannst du das alles wahrscheinlich nicht begreifen: den Hunger der Seele!

Der Hunger des Leibes hat uns zwar dem Tode nahegebracht, und Hunderttausende sind damals verhungert während der Gefangenschaft; aber der Hunger des Leibes war vergleichsweise belanglos. Denn der große und eigentliche Hunger war tief drinnen im Herzen: „Bin ich allein unter dem großen Sternenhimmel der Nacht?“ … „Interessiert sich irgend jemand für mein Schicksal?“ „Hört mich jemand?“

Eines Tages fand ich einen ersten Angelpunkt. Zwei Dinge wurden mir klar. Erstens: „Es gibt eine Wahrheit! Ich darf meinen Freund nicht betrügen, nicht täuschen, nicht im Stich lassen.“ Denn wir alle waren damals nahe dem Verhungern. Es gibt eine Wahrheit! „Ich muss so leben, wie es der Wahrheit entspricht! Es ist nicht gleichgültig, ob ich meinen Freund verrate, ihm die Tagesration an Lebensmitteln unterschlage, ihm den besseren Schlafplatz wegnehme, oder ob ich ihm die Treue halte!“ Das war mir zuinnerst klar. Und ein Zweites: „Es gibt eine Liebe! Ich muss mich um meine Eltern und meine Schwester kümmern, die in der Russen-Zone in Gefahr sind!“ Damals wurde mir klar: „Es gibt eine Verantwortung für mein Leben. … “ Das waren die zwei Angelpunkte meines Gottesglaubens: Wahrheit und Liebe! Es gibt etwas über den Tod hinaus: nämlich die Rechenschaft über mein ganzes Tun und Lassen, über Wahrheit und Lüge, über Liebe und Verrat. Damals begann ich, an den Gott zu glauben, vor dem ich einst Rechenschaft geben muss über alles, was ich getan habe. Gott!

Dann kam jene Stunde, in der Gott mich heimgesucht hat. Ich war krank, lag im Spital ganz oben in einem Stockbett. Ein ungarischer Priester las, weil es Sonntag war, eine heilige Messe. Auch er war in Gefangenschaft, obwohl er uns längst hätte verlassen können. Ich verstand nichts von allem, weder das Latein der Messe noch die ungarische Predigt, noch das Gebimmel der kleinen Glocken, weder Wandlung noch Worte, aber Gott kam. Er hat mir das Glaubensbekenntnis, das ich seit Kindertagen nie mehr gehört oder gesprochen hatte, Satz für Satz vorgesagt. Es war, wie wenn Mächte aus dem Himmel vor mir diese Sätze ausbreiten würden, die ich doch nicht kannte, nicht verstand, nicht glaubte. Gott hat mir damals jeden Satz ins Herz geprägt, so wie man ein Zeichen in Stahl einprägt. Unauslöschlich. Es war für mich wie ein Wunder, denn ich hielt es für unmöglich, dass ich das Glaubensbekenntnis noch kannte. Aber seit dieser Stunde war der Glaube an alle diese Worte in mir! Von dieser Stunde an ging ich beichten, ging jeden Tag zur heiligen Messe, ging vor jeder Messe auf eine halbe Stunde in die Kirche zum stillen Gebet, ging jeden Tag zur heiligen Kommunion.

Seither hat mich der Glaube nie mehr verlassen. Nur der Glaube an Gott vermag mein Leben zu füllen. Sonst ist alles sinnlos.«

————————

Quelle: vgl.: http://www.vision2000.at (Gekürzte für die Druckausgabe des St. Antoniusblattes)

Gott ist immer bei mir

Wie Gott einem Priester zu Hilfe kam in seiner großen Not, das zeigt uns die folgende Begebenheit. Als Pfarrer hatte dieser Priester fünf Pfarren zu betreuen. Viel engherzigen Streitereien unter Gläubigen und die Erfahrung der Einsamkeit und Gottverlassenheit brachten ihn zum verzweifelten Entschluss, einfach abzuhauen aus der Situation.

Wie Gott einem Priester zu Hilfe kam in seiner großen Not, das zeigt uns die folgende Begebenheit. Als Pfarrer hatte dieser Priester fünf Pfarren zu betreuen. Viel engherzigen Streitereien unter Gläubigen und die Erfahrung der Einsamkeit und Gottverlassenheit brachten ihn zum verzweifelten Entschluss, einfach abzuhauen aus der Situation.

So stand er mit seiner Reisetasche als Autostopper an der Straße. Der Fernfahrer Luis sah ihn schon von Weitem und bremste. Er stieg zu und fragte Luis: „Sind Sie allein?“ Luis wollte „ja“ antworten, dann sah er auf das Bild von Pater Pio. „Nun“, meinte er, „eigentlich fahre ich nie allein.“ Der Priester sah nach hinten, aber da war niemand. Fragend schaute er Luis an. Luis fuhr um eine Kurve, hupte kurz und sagte: „Ich bin nie allein. Gott ist immer bei mir. Man muss Ihn nur sehen wollen. Und wenn ich an einer Kirche vorbeifahre, so wie eben, dann hupe ich kurz, um Ihn zu grüßen, damit Er sich im Tabernakel nicht so verlassen vorkommt.“ Der Pfarrer erschrak. Sekundenlang starrte er Luis an. „Halten Sie an“, sagte er mit bebender Stimme. „Halten Sie an! Ich muss zurück. Ich bin der Priester hier im Ort. Ich wollte gerade abhauen.“

Luis lebt in der Gegenwart Gottes. Seine einfache Treue in den kleinen Dingen hat die Berufung dieses Priesters gerettet. So wie Luis können wir mit unserer Treue im Gebet der „Kirche in Not“ helfen.

Quelle: vgl. http://www.kircheinnot.at/akt/7_2011.pdf

Weltgebetstag um geistliche Berufungen

Der 4. Sonntag in der Osterzeit wird auch Guthirtensonntag genannt und ist zugleich der Weltgebetstag um geistliche Berufe. Die Berufung zum Priestertum ist eine besondere Gnade, die Gott schenkt, die aber der Berufene in einer persönlichen Glaubensentscheidung beantworten muss. Jesus hat uns aufgetragen um geistliche Berufungen zu beten, damit die jungen Menschen zu ihrer Berufung ja sagen können.

Der 4. Sonntag in der Osterzeit wird auch Guthirtensonntag genannt und ist zugleich der Weltgebetstag um geistliche Berufe. Die Berufung zum Priestertum ist eine besondere Gnade, die Gott schenkt, die aber der Berufene in einer persönlichen Glaubensentscheidung beantworten muss. Jesus hat uns aufgetragen um geistliche Berufungen zu beten, damit die jungen Menschen zu ihrer Berufung ja sagen können.

Kardinal Meisner erzählte in einem Interview mit „Zenit“, wie er diese Berufung zum Priestertum erfahren hat:

„Obwohl ich in der härtesten Diaspora-Situation groß geworden bin: ohne eigene Kirche, ohne Monstranz, ohne Muttergottesfigur, ohne alles, was den katholischen Glauben auch nach außen hin schön und anziehend macht, hat mich dort der Ruf Gottes getroffen. Unser Seelsorger sagte uns immer: Wir können den anderen nichts zeigen, was die katholische Kirche ist, wir können das nur durch uns selbst zeigen. Seit ich denken kann, hat mich immer – wie man heute sagen würde – die Freude an Gott bewegt, so dass der Wunsch, Priester zu werden, ganz natürlich mein Leben als Kind und Jugendlicher bestimmt hat. Dazu kamen viele überzeugende Christen in der eigenen Familie und in unserer armseligen Diasporagemeinde. Ich war immer glücklich, Christ, namentlich katholischer Christ, zu sein.“

Eugen Hamilton – vereint mit dem vollkommenen Opfer Jesu

Priestersein heißt, sich mit dem Lebensopfer Jesu Christi zu vereinen, sich zu opfern mit dem Opfer Christi. Was das bedeuten kann, sehen wir am außergewöhnlichen Weg von Eugene Hamilton.

Priestersein heißt, sich mit dem Lebensopfer Jesu Christi zu vereinen, sich zu opfern mit dem Opfer Christi. Was das bedeuten kann, sehen wir am außergewöhnlichen Weg von Eugene Hamilton.

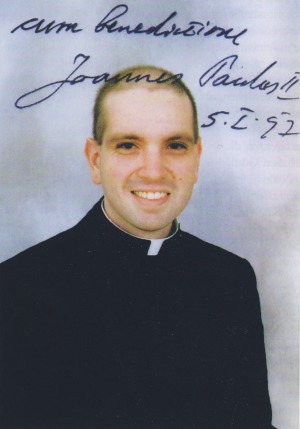

Eugen Hamilton trat im Herbst 1995 in New York ins Priesterseminar ein und begann sein Theologiestudium. Wenige Wochen später musste er feststellen, dass er schwer an Krebs erkrankt war. Es begannen für ihn

16 Leidensmonate mit Chemotherapien, Bestrahlungen, Operation und Schmerzen ohne Klage, bis der Arzt ihm gestehen musste: „Nur noch wenige Monate.“

Obwohl ihm noch dreieinhalb Jahre Theologiestudium fehlten, behielt Gene stets die innere Gewissheit: „Gott will mich als Priester haben.“

So schrieb er am 1. Januar 1997, 23 Tage vor seinem Tod, einen Brief an Papst Johannes Paul II., den er Mitseminaristen nach Rom mitgab: „Heiliger Vater, bitte beten Sie für mich um das Wunder, dass ich … genesen und zum Priester geweiht werden kann, um den Gläubigen meiner Diözese zu dienen. Ich vereine meine Leiden mit Jesu Leiden am Kreuz und opfere sie für Ihre Anliegen und für Priesterberufungen auf.“

Daraufhin kam aus Rom ein Antwortschreiben und ein persönlicher Segen des Heiligen Vaters auf Genes Foto. Zudem ließ Johannes Paul II. den Todgeweihten wissen, dass er „toto Corde, aus ganzem Herzen“ den Segen für jene Dispens erteilt, die eine vorzeitige Weihe ermöglicht. Gene war überwältigt, als er am 20. Januar davon erfuhr. Seine Diakonen- und Priesterweihe wurde eben geplant, als plötzlich die Agonie einsetzte.

Es war am 24. Januar 1997, als Bischof O’Brien ins Haus der Familie Hamilton eilte und den schwer nach Luft ringenden Seminaristen, der kein Wort mehr sprechen konnte, auf seinem Sterbelager zum Diakon und gleich anschließend zum Priester weihte. Nur drei Stunden später starb Fr. Eugene, „der nie eine Hl. Messe gefeiert, nie von den Sünden losgesprochen, nie eine Homilie gehalten und nie einen Segen gegeben hatte und dennoch durch sein Leben und Sterben ein priesterliches Opfer war, vereint mit dem vollkommenen Opfer Jesu“, wie sein Vater, ein ständiger Diakon der St. Patricks-Kathedrale in New York, beim Begräbnis sagte.

Bezeichnend waren die letzten Worte des Sterbenden vor seiner Weihe: „Ich möchte nur Gottes Willen in meinem Leben tun.“

Sel. Mutter Teresa – ihre Berufung zur Missionarin der Liebe

Am 26. Aug. 2010 war der 100. Geburtstag der Sel. Mutter Teresa. Sie ist für alle Christen zum Vorbild der christlichen Nächstenliebe geworden. Wie kam sie zu ihrer Berufung und zur Gründung der „Missionare der Nächstenliebe“?

Am 26. Aug. 2010 war der 100. Geburtstag der Sel. Mutter Teresa. Sie ist für alle Christen zum Vorbild der christlichen Nächstenliebe geworden. Wie kam sie zu ihrer Berufung und zur Gründung der „Missionare der Nächstenliebe“?

Mit 18 Jahren verspürte sie bei einer Wallfahrt den Ruf Gottes:

„Es war an Maria Himmelfahrt. Ich hatte eine Kerze in der Hand, betete und sang mit einem Herzen voller Freude. Genau in diesem Moment traf ich die Entscheidung, Ordensfrau zu werden. Dieses Ereignis im Heiligtum von Letnice, zu Füßen der Heiligen Jungfrau, sollte mir immer in Erinnerung bleiben. Dort hörte ich die Stimme Gottes, die mich bat, ganz ihm zu gehören, mich ihm und dem Dienst an den Nächsten zu weihen.“

1928 trat sie in die Gemeinschaft der Loreto-Schwestern ein und wurde nach Indien gesandt. Sie unterrichtete zwanzig Jahre an der St. Mary’s High Scool in Kalkutta. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sie ein entscheidendes Erlebnis: Sie war in Kalkutta in der Nähe eines Krankenhauses unterwegs, als sie eine arme Frau auf der Straße erblickte, die im Sterben lag. Sie trug diese Frau ins Krankenhaus, wurde aber abgewiesen, weil diese Frau mittellos war. Sie musste auf offener Straße sterben.

„Was mich am Evangelium besonders berührt hat, ist die Stelle, wo Jesus sagt, dass wir das, was wir den Kleinsten, den Hungrigen, den Kranken, den Ausgeschlossenen tun, ihm selbst tun. In diesem Moment war ich sicher, meine Berufung erkannt zu haben. Als ich am 10.9.1946 zu Exerzitien nach Darjeeling fuhr, berief mich Gott, alles zu verlassen, um Christus im Dienst an den Ärmsten der Armen in die Slums zu folgen. Ich verstand, dass es genau das war, worum er mich bat.“