Am Beginn seines öffentlichen Wirkens lässt sich Jesus von Johannes im Jordan taufen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: „Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen gefunden habe.“ Warum hat sein Vater im Himmel ein solches Wohlgefallen an seinem Sohn?

Am Beginn seines öffentlichen Wirkens lässt sich Jesus von Johannes im Jordan taufen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: „Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen gefunden habe.“ Warum hat sein Vater im Himmel ein solches Wohlgefallen an seinem Sohn?

Als Gott uns Menschen geschaffen hat, hat er Adam und Eva auch die Gnade der Gottesfreundschaft geschenkt, d.h. sie sollten durch die Gnade auch sein wie Gott. Aber durch die Versuchung des Teufels haben sie sich in die falsche Richtung leiten lassen. Sie wollten nicht mehr wie liebende Kinder, sondern selber Gott sein durch eigenes Wissen und eigene Macht. Das aber war Ungehorsam und Hochmut. Und damit haben sie und wir alle die Gnade der Gottesfreundschaft verloren.

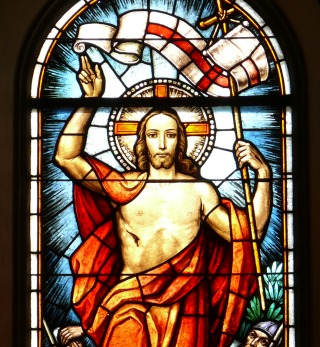

Jesus als der wahre „Menschen-Sohn“ Gottes beginnt sein öffentliches Erlösungswerk mit einem Akt der Demut, des Gehorsams und der Buße, indem er sich in die Reihe der Sünder stellt. Er selbst hatte keine Sünde, aber er wollte zu jenen gehören, die Buße für die Sünden tun. Noch viel mehr, er wollte auch die Strafe für die Sünden als Sühne auf sich nehmen. Durch seinen demütigen Gehorsam als wahrer Sohn des Vaters will er den Ungehorsam der Menschen wieder gut machen.

Und genau das gefällt dem himmlischen Vater und bei der Verklärung auf dem Berg fügt er noch hinzu: „Auf ihn sollt ihr hören“.

Durch Jesus, den Sohn Gottes, können wir wieder Kinder Gottes werden. Getauft sein bedeutet, dass wir alles von ihm empfangen und lernen, dass wir ihm nachfolgen. Dabei muss aber die Demut das Fundament sein für unser Leben als Kinder Gottes. Er sagt ausdrücklich: „Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen.“

Der heilige Augustinus meint zu dieser Stelle: „Jesus sagte nicht: Lernt von mir eine Welt zu bauen, die Toten aufzuwecken und noch größere Wunderwerke zu tun als es sie in der Welt schon gibt, sondern lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig von Herzen. Es ist weit besser, in aller Demut und Furcht Gott zu dienen, als Wunder zu wirken.“

Die Demut besteht in der Liebe zur Wahrheit und in der wahren Selbsteinschätzung vor Gott und den Mitmenschen.

„In Demut schätze der eine den anderen höher ein als sich selbst.“ Wenn diese Grundlage fehlt, wird unser christliches Leben ganz unchristlich.

Im Lateinischen heißt das Wort Demut „humilitas“. Da steckt das Wort „humus“ drinnen, das heißt Boden. Wir sollen also auf den Boden gelangen, auf den Boden der Wirklichkeit, dass wir nur Geschöpfe und nicht Gott sind, aber dass wir durch Jesus auch die geliebten Kinder unseres himmlischen Vaters sind.